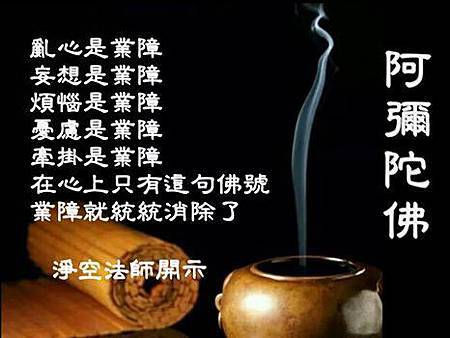

起心動念就造業。

記住,什麼樣造作統統歸阿彌陀佛,就對了。

(淨空法師)

【觀經云:是心是佛,是心作佛。吾人能念之心,即是如來果覺,即是本來成佛。此心持名,即是是心作佛。本來是佛,現又作佛,是故當下即佛。直捷了當,方便究竟,奇特殊勝,不可思議。】

浄空老和尙開示:『空、無相、無願』。「《淨影疏》曰:眾生及法,悉無自性,故名為空」。這個地方給我們講理,理就有相當的深度,這是大三空三昧,經論裡頭都常說。我們看《淨影疏》裡頭的解釋,隋朝慧遠大師的《無量壽經義疏》。眾生及法,這一句把遍法界虛空界一切事理全都包盡了,這四個字。⋯⋯眾生,眾緣和合而生起的現象叫眾生。今天科學上所說的物質現象、精神現象、自然現象,這都叫眾生。法,連自性也包括在裡頭,哲學裡面講本體也包括了,全包括,一樣都不漏,全無自性,自性就是自體,沒有自體,佛用一個名詞來代表它,叫空。這個空就叫做自性,叫自性空。自性沒有這三種現象,就是沒有眾生及法,但是自性能生眾生及法,能現眾生及法。自性不生不滅,永恆存在,所生的眾生及法是無常的,為什麼?這法是生滅法,它有生有滅。而且怎麼?剎那不住,一個生滅接著一個生滅。就像前面講六道輪迴一樣,前世造的有因、有緣,這一世果報現前;在這一生果報當中,我們又在造因,這個因遇到緣,來世果報又現前,生生世世永遠在循環,它不會中斷,這就是眾生及法。有沒有自性?沒有自性。無性之性叫做自性,也叫法性,也叫佛性,名詞很多,都是說的這樁事情。

下面,「乃至因緣,相亦不有,說為無相」。一切法是因緣所生的,因緣有沒有相?因緣也沒有相,相都不存在。現在我們曉得,佛講了很多次,常常講,我們已經耳熟了。相從哪來?相由心生,相是念頭生,念頭不可得。念頭從哪來的?念頭找不到。楞嚴會上,佛問他,你是什麼動機想起要出家?為什麼會有這麼個念頭出家?阿難說,他看到佛的相好,三十二相八十種好,這一定是修來的,這不是父母所生的,所以我看到佛的相好,我也想要,所以我出家修行。他的動機在此地。佛就問他,你這個心,這個念頭、這個心,這心在哪裡?你心裡想著出家,想著這些相好,那個心在哪裡?他說心在我身體裡頭。佛把他否定了。他也很了不起,一連想了七個地方,我們想不出來。全被世尊否定掉,這下他慌了,他說:那我不是無心?求佛給他開示。《楞嚴經》是從這麼發起的,一開端七處徵心,佛不問他是真心、妄心,心在哪裡?真心找不到,妄心也找不到。在哪裡?無處不是、無時不是,你六根接觸不到。它不是物質現象,所以眼耳鼻舌身接觸不到;它不是心理現象,所以第六識、第七識接觸不到;不是自然現象,連阿賴耶的見分也緣不到。它無處不在、無時不在,一切法依它為自性,沒有它,一切法不能建立。

我們在學習,常常用電視屏幕做比喻,我把電視的屏幕比喻作真心、自性,比喻作這個,畫面比喻作現象,三種現象,物質現象、精神現象、自然現象,比喻作現象。所有現象離不開屏幕,離開屏幕,它就沒有了,把屏幕比喻作我們的自性,一切相就是此地講的眾生及法,法裡頭有事、有理,都離不開自性。自性什麼都沒有,所以稱之為空。法是一切因緣所生的。因緣,你一追究,因緣也不能獨立,所以相亦不有,叫無相。即相無相,從相裡頭你能夠看出它無相,從一切眾生法裡頭你能夠看出無眾生亦無法,你就悟入,你就是佛知佛見。「此離所取,遠離妄想能取之心」,所以沒有願。相亦不有,故說無相,這是離所取,外面的;回過頭來說,妄想能取的心也沒有,能取的心不可得,所取的相不可得,這就無願。

「無願故不造生死之業」,所以也叫做「無作」。這是什麼?這是禪定。心裡確實一個念頭都沒有,一念不生,一切不著,一切不分別,六根接觸六塵不起心、不動念,就這個境界。不起心、不動念,就是豁然大悟、明心見性。明心見性,不造生死之業,不但分段生死之業沒有了,分段是六道,除這個之外,還有個變易生死,菩薩都有,聲聞、緣覺、菩薩都有,也斷了。為什麼?入三空三昧。入三空三昧是什麼境界?法身大士的境界,這些人生實報莊嚴土。同居土、方便土,同居土裡頭斷分段生死,方便土裡頭斷變易生死,實報土裡頭兩種生死都沒有,不造生死之業,叫無作。

無作是不是什麼都不做?什麼都做。什麼都做,為什麼說無作?他沒有起心動念。就跟現在人做水實驗一樣,我們用文字、用音聲、用意念對水,你看水現出來的這些現象,我們在顯微鏡裡頭把它照下來,各種不同的圖案,沒有兩個相同的。這就說明,沒有兩個波動現象頻率是完全相等,找不到,決定是有強弱的差別。那個差別極其微細,我們無法覺察得到。水實驗能夠把它照下來,讓我們看到,不可思議的境界。這種實驗與實驗的人關係很大,人心清淨程度不一樣,平等程度不一樣,愛心程度不一樣,願心程度也不一樣,太複雜了,芸芸眾生找不到兩個完全一樣的。到什麼時候一樣?成佛一樣了,佛佛道同。為什麼?他全放下了。只有成佛是絕對相同,菩薩還不行。為什麼?等覺菩薩還有一品生相無明習氣沒放下,那就是每個等覺菩薩都不相同,到成佛,這個也放下了,這才完全相同,這才真正回歸到大圓滿。

所以無願,不造業了,業用生死來做代表,這就是無作,我們要學。學什麼?做,什麼事都照幹,心裡不落痕跡就是不作。一定要懂得,相由心生,境隨心轉,心不動了,你去造沒關係,不結業,結業的是念頭。你執著,結業了,你分別,結業了,你起心動念,結業了,不起心、不動念沒有業。造惡沒有惡的念頭,行善沒有善的念頭,這就叫無作無願。什麼人?常寂光裡頭的諸佛,實報土這裡面的菩薩,應化到十法界,應化到我們人間,像釋迦牟尼佛住世八十年,講經說法四十九年,他是無願無作,給我們講經講了四十九年,沒說一句話。再看《華嚴經》上善財童子五十三參,這五十三尊佛,善知識是佛的化身,他們造種種善業惡業,也是無作無願。那個示現是什麼?那個示現是眾生有感,佛自然有應。這些善知識確實沒有起心動念,但是事情都做得圓圓滿滿。到這個地位,到這個程度,行。不到這個程度,不能嘗試,嘗試,你一定造業。你貪戀,造業了,你厭煩,造業了,記住,起心動念就造業了。我們今天怎麼辦?怎麼學?無論造作什麼,統統都歸到阿彌陀佛,穿衣吃飯、日常工作、待人接物,一切都迴向給阿彌陀佛,回過頭向著阿彌陀佛,就造這個業,除這個之外,其他的業不造了。記住,什麼樣造作統統歸阿彌陀佛,就對了。這一生到這個世界上來,沒有遇到阿彌陀佛以前那不談,遇到之後所有都歸阿彌陀佛,阿彌陀佛完全擔當去了,我們往生到極樂世界。(圖文取自網路)

文章引用自 ~ FB 許麗華

留言列表

留言列表