淨空法師開示~煩惱

1 知事少時煩惱少,識人多處是非多。

2 事情多,你煩惱就多;認識的人多,是非就多。

3 煩惱多、是非多,你的心怎麼能定得下來?

4 真正要想成就,不是我們應該知道的事情,最好不要去多問。

5 不需要認識的人,最好不要去跟他打交道;求我們自己心定,這才是重要的事情。

6 七情五欲皆是煩惱。

7 遇好境界一歡喜,即是著魔;遇到不如意事,一起嗔心也是著魔。

8 嗔恚、貪愛是“煩惱”,染污了你的清淨心,染污了你本有的智慧光明。

9 眾生的煩惱太多了,佛的法門都是對治眾生煩惱的。

10 沒有“我執”,煩惱障就破了;沒有“法執”,所知障就破了。

11 佛法教你斷煩惱、破所知障;儒家教你格物致知,都是要你從內心當中生起正知正見。

12 功名富貴是煩惱的泉源。

13 命裡有時終須有,命裡無時莫強求,刻意去求,是自尋煩惱。

14 爭名爭利是自尋煩惱;名利對修行人是大障礙。

15 患得患失、想控制一切人事物,是煩惱、是束縛。

16 無量無邊的煩惱,都從“患得患失”來的。

17 沒有的時候想盡方法想得到,得到之後又怕丟掉,好苦!煩惱都從這裡來的。

18 “得失”完全是個妄想,不是真實的。得到的,到頭來是一場空;失掉的,失掉也是空。

19 你沒有得失心,你就沒有煩惱,就得大自在。

20 有善惡、是非,就有苦樂憂喜捨,換句話說,無量無邊的煩惱就從這裡生起來了。

21 身有苦樂,心有憂喜,捨受,就是身沒有感到有苦樂,心也沒有覺得有憂喜,這個境界是好境界,但是它不能夠長遠的保持,所以捨受也是煩惱。

22 佛法裡面所講思惑與見惑,都是情,都是煩惱,這就是迷。

23 布施主要是破悭貪,如果布施真的把我們悭貪煩惱捨掉了,這是功夫,得到心地清涼自在。

24 改煩惱習氣,首先要改的是改掉嗔恚,不再發脾氣。常發脾氣,感召的是地獄道的果報。

25 佛法是教我們了生死、出三界。

26 佛學頂多只能把它當作一種學問來看,與生死不相干,與斷煩惱也不相干。

27 學佛那麼多年,煩惱習氣還是那麼多,這不是佛法不靈,而是你沒有道德教育的根。

28 修行與自性相應,煩惱自然輕。

29 迷惑的人分別執著,天天生煩惱;覺悟的人心地清淨,天天生智慧。

30 佛說:煩惱是家、生死是家、三界是家;能出這個家,出家、在家的身份都無所謂。

31 佛門雲:煩惱輕、智慧長。斷了分別、執著的樣子是:煩惱輕、智慧長。最明顯的是,聽經有悟處、讀經能通達義理。

32 一門深入,長時熏修,是為了斷煩惱;煩惱沒有了,清淨心就會現前,根本智就現前。

33 戒能斷煩惱,定能斷煩惱,慧能轉煩惱為菩提。

34 贊歎比毀謗傷害人還要厲害,毀謗會叫人生煩惱,贊歎同樣也叫人生煩惱。

35 大家對他一贊歎,他就不知道天高地厚,就覺得自己很了不起,貢高我慢統統生起來了,他的道行不能再前進,只有往後退。

36 八萬四千法門,每一個法門都是修一心不亂;功夫就是在伏煩惱、斷煩惱、開智慧。

37 學佛,要從“放下”開始。先放下見思煩惱,再放下塵沙煩惱,最後放下根本無明。

38 我們在境界裡面,才起一念分別執著,那就叫迷,那就叫做無明。無明繼續不斷往下發展,那就變成見思煩惱,那就得造業受報。

39 心一天比一天煩惱,就是業障增加;心一天比一天清淨,就是業障消除的現象。

40 淨土容易成就,在於“帶業往生”,不需要斷見思煩惱;八萬四千法門只有這個法門是帶業往生。

41 煩惱障是七情五欲、人我是非、貪嗔癡慢。

42 見思煩惱通常歸納為兩大類:一類是見惑,一類是思惑。

43 見惑包括身見、邊見、見取見、戒取見、邪見。

44 思惑包括悭貪、嗔恚、愚癡、傲慢、對於聖教的懷疑。

45 對於聖教的懷疑,就是對於佛法所講的理論方法懷疑;對聖教懷疑是很大的障礙,它是根本煩惱“貪嗔癡慢疑”裡面的一個。

46 佛不迷,他就沒有煩惱,他不迷,他就沒有輪回。

47 煩惱是因,輪回是果。六道輪回從哪裡來的?就是你心裡煩惱變現出來的。

48 這個人心裡沒有煩惱,就沒有六道輪回。

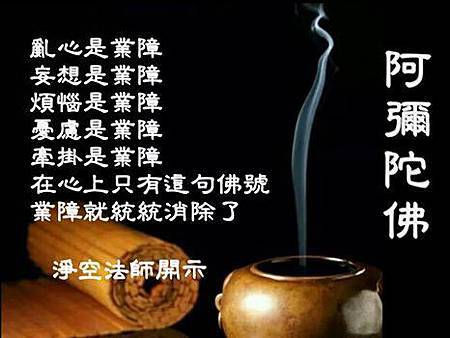

南無阿彌陀佛

文章引用自 阿彌陀佛學佛社區

留言列表

留言列表