中道之理

「無有虛妄,無有顛倒,名一實諦也。」

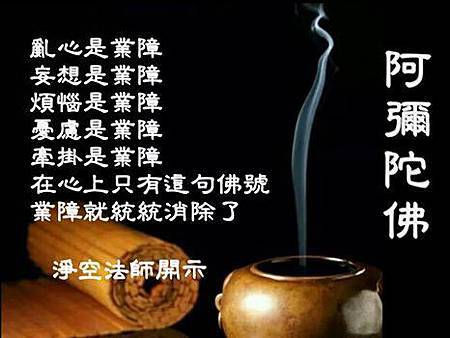

淨空法師

「一實」,我們參考資料裡頭有,《佛學大辭典》說的。就名詞這個意思上來看,一是真實的,換句話說,二就不真實,我們說三心二意,這是虛妄的。一是真實的,一是什麼意思?《佛學大辭典》裡說,這個一,「真如也」,一是真如,一就是本性。所以下面說,「一,平等之義,名平等之實相曰一實。」這個意思深。平等是沒有分別,分別念頭一起就不是一實。那是什麼?那是虛妄。大乘教裡頭佛祖常說,「起心便錯,動念即乖」,乖是違背,違背了自性。自性是不得已用一來代表,這個一有沒有?沒有。這個一不是數字,不得已用它做代表,代表自性,代表真心,代表宇宙萬有的本體。道教裡面稱之為道,「道生一,一生二,二生三,三生萬物」,這是道家講的。佛法大乘講一實,就是自性,平等的實相,實相是真相,宇宙萬有的真相,稱為一實。宇宙萬有的真相是平等的,大經上我們讀過,「生佛平等」。生是眾生,佛是佛法裡頭究竟的果位,成佛了。它不說佛生平等,說生佛平等,對於生尊敬,擺在前面。生是眾生,眾生包括宇宙一切萬法,為什麼?沒有一樣不是眾緣和合而生的。眾緣和合而生起的現象就叫做眾生,大整個宇宙,小到一微塵、極微色,都是眾生。

淨空老和尚開示:心在哪裡?其實心也是虛妄的。什麼是心?楞嚴會上,釋迦牟尼佛問阿難問了七處,叫七處徵心。阿難很高明,我們要是遇到,我們說不出七處,阿難有辦法說出七處。七處都被釋迦牟尼佛否定了。世尊並沒有問他真心、妄心,不管是真心、妄心,心在哪裡,你拿出來給我看看?阿難說出七處,被佛否定,感到非常驚訝。在中國,達摩祖師初到中國來的時候,在少林寺面壁坐禪,遇到慧可。這也是個參禪的,來見達摩祖師請教,達摩祖師正在打坐,他在門口站著。冬天下雪,雪已經下到他的膝蓋,雪很大,時間很長,他還沒走。達摩祖師出定看到他,沒有理會。他用戒刀把自己的左手砍下來,拿著這個手去供養達摩祖師。達摩祖師看到這個才開口,你何苦來?為什麼這樣做?你來找我有什麼事情?他說我心不安,求大師給我安心。達摩祖師說(達摩祖師手伸出來):你把心拿來,我替你安。所以我們現在看到很多達摩祖師塑像,都是手伸著,就是說,你把心拿來,我替你安。慧可想了半天,心在哪裡?找不到。他就說了一句,「覓心了不可得」,你叫我找心,我找不到。達摩祖師順著就一句話告訴他,「與汝安心竟」,我把你的心安好了。他在這一句話裡頭開悟了,這是禪宗的二祖。不管是真心、妄心,在哪裡,找不到,跟楞嚴會上一個意思。

假的就是假的,假的別當真就沒事。恆順眾生,一切隨緣,曉得它是假的,你就覺悟了。知道一切法都是假的,你過佛菩薩的生活。方老師早年告訴我,學佛是人生最高的享受。像達摩、慧可、惠能這些人,都是過最高的享受,人生最高的享受。知道它是假,不妨礙它的假,隨順它的假,這個妙!這就叫隨緣妙用,可不能當真,你所獲得的一切不染污,那就是清淨心。不起心不動念,這就是不生不滅的真心。在哪裡?就在現前。迷了叫妄心,明白了就是真心。真妄不可得,染淨不可得,善惡不可得。《般若經》上說的「一切法無所有,畢竟空,不可得」,你就得大自在。為什麼凡夫得不到?凡夫患得患失,失掉了他不自在,他有苦受;得到了他也不自在,怕丟掉。所以得與不得,他統統不自在,而且都是假的。看清楚、看明白了,是一個錯誤的觀念,得與失是個錯誤的觀念,他就活在那種錯誤觀念裡頭,你看多苦。佛法的教學沒有別的,就是教你認識事實真相,那就叫成佛。認識事實真相,於一切法中得大自在,為什麼?佔有的念頭沒有了,控制的念頭沒有了,分配的念頭也沒有了,完全回歸自然,回歸自性,這得大自在!這個叫成佛作祖。

《三藏法數》裡面有解釋,叫「一實諦」。這個諦,我們世間人說的真理,實諦就是真理,就是真實。一實諦,「謂一實相」,實相是真相,「中道之理也」。中道是什麼意思?二邊不著,給它起個名字叫中道。真妄二邊不著,生死涅槃二邊不著,是非二邊不著,禍福二邊不著,覺迷二邊不著,能說得出來的全是二邊。那什麼是中道?一句話都不能說。有人向文殊菩薩請教什麼是中道?文殊菩薩一句話沒說,這裡頭就有覺悟的人,真中道也。他所表演的那就是真的中道,言語道斷,心行處滅,叫不可思、不可議。不可思就是不能想,不可議就是不能說,不可思、不可議,那就是中道。中道之理,「無有虛妄,無有顛倒,名一實諦也。」這是真正真實,能夠思惟想像的都是假的,叫著相。我一切都不著,也著了相,著了一切都不著。你看,動個念頭就不行,這是佛法的妙諦。

註解裡頭,下面說的,「於密宗初地菩薩之位,先得淨菩提心」。「淨菩提心地」,我們參考資料裡頭有,這也是《佛學大辭典》上的。「淨菩提心地,初地之異名」,此地說的初地是密宗說的,跟《華嚴》、《法華》說的不一樣。淨菩提心,「是為真言行者初心之位次」。真言就是密宗,密宗的修行人,他們初心的位次叫淨菩提心。「三句義之菩提心為因配於此地」,見《秘藏記》末後所說的。底下是三句,哪三句?「三句,為《大日經》所說」。「第一句菩提心為因」,菩提是覺悟,覺而不迷,這是因,真的覺悟了。「第二句大悲為根,是行」。換句話說,從菩提心生起大悲,大悲就是我們講的大慈大悲。大慈大悲是真心的相,也是真心的作用。

大乘教裡,密宗是大乘,大乘教的真因就是發菩提心。念佛往生極樂世界,這個經上三輩往生都是說「發菩提心,一向專念」,無論是上輩、中輩、下輩,統統都是發菩提心,一向專念。經上確實看到有上中下三輩,最後的是一心三輩。三輩的因行都相同,所以到極樂世界這三輩果報平等,皆作阿惟越致菩薩,有道理。如果因行都一樣的,到極樂世界不平等,這就會讓人家懷疑了。為什麼統統都發菩提心、一向專念,為什麼到極樂世界不平等?因平等,果當然平等,所以皆作阿惟越致菩薩,這就解決了。極樂世界有沒有同居土、方便土?有,但是平等的。這個就是講的不壞世間相。世間相有這三土,為什麼?你見思煩惱沒斷,當然是同居土;沒有大徹大悟,當然是方便土;上輩往生的是明心見性、大徹大悟,生實報莊嚴土。可是極樂世界同居土、方便土也是阿惟越致菩薩,換句話說,論智慧、神通、道力,無論從哪一方面來說,跟實報土的菩薩平等的。這個要我們細心去觀察,不能粗心大意,你才真正看出極樂世界的殊勝莊嚴。這看門道,你對它才會生起信心,生起恭敬心,生起仰慕的心,這才真正願生極樂世界。這個世界看穿了,極樂世界也看清楚了,你肯定放下這個世界,到極樂世界去了。

這個世界有許多苦難眾生,諸佛剎土也都不例外。菩提心裡面流露出大慈悲心。慈悲心是他受用,不是自受用,自自然然眾生有感,你就有應,應以什麼身得度,你就現什麼身。你能現無量無邊身,你能說無量無邊法,你知道這個眾生的根性,生生世世學習的狀況、生活的狀況,你都了解,所以說法契機。說法有三個目標,第一個目標,幫助他轉惡為善,生清淨信心。這個說法的目的達到,第一個目的達到。第二個目標,幫助他轉迷為悟,他有能力抉擇法門,知道如何選擇。最後一個目標,幫助他轉凡成聖,他作佛了。佛教化眾生有三個目標,我們在這一生當中,他幫助我們提升到哪個階段。如果跟淨土宗有緣,這三個目標在一生當中都可以達到。第一個,幫助你生起信心;第二個,幫助你發願求生淨土;第三個,生到淨土就是阿惟越致菩薩,就轉凡成聖,一生得圓滿。佛菩薩為什麼到世間來?就為這個,其他的邊都不沾,跟凡人不一樣。凡人所求的世間的名聞利養,覺悟的人不要這個東西,這些東西是麻煩、是染污、是不平等、是造業,感得來的是善惡的果報。

佛心目當中善惡果報是平等的,作用是什麼?作用要消業。你造的罪業,感得地獄、餓鬼、畜生,消你的罪業;你造的善業,感得的是天堂、人間的富貴,是消你的福報。善惡果報統統都要消掉,清淨心才現前。清淨心現前才能出六道輪迴,清淨心現前就是阿羅漢。佛教我們這些東西,世間人不懂,古時候人懂,現在人不懂。為什麼?古時候學佛的人,無論在家出家,他真學;對於如來的經教,他真懂、真明瞭,所以他是正知正見,他所修的叫正行。從自己日常生活穿衣吃飯,工作、待人接物,用心正,不偏不邪,沒有偏心,沒有邪念。用的是什麼心?用的是自性流露出來的愛心,就是慈悲,大慈大悲。生活裡面顯示著慈悲,工作裡頭表現的也是慈悲,待人接物還是慈悲,所以他歡喜,法喜充滿。從自性流出來的法喜,法喜起作用,讓接觸他的人大家統統都歡喜。佛教是真正愛的教育,有佛教的地方人快樂,快樂不代表富裕。

(圖文取自網路)

文章引用自 ~ FB 許麗華

留言列表

留言列表